个人简介

闫启航,男,汉族,中共党员,2001年5月生,北京市人,2023级城乡规划专业硕士研究生,师承王树声教授,李小龙教授,主要研究领域为空间感知,历史文化遗产保护。担任2024-2025学年校研究生会执行主席。

科海探珠,研途撷果

(1)守常达变:一种以山水人文秩序为根基调和经济发展的营城理念[J].城市规划,2024,48(08):55-56.

(2)基于“五感并重”感知模型的历史文化遗产空间评价方法研究[J].中国名城,2024,38(11):65-74.DOI:10.19924/j.cnki.1674-4144.2024.011.008.

(3)传统民居绿色营造经验的提炼识别与转译方法研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2024,56(03):338-347.DOI:10.15986/j.1006-7930.2024.03.00)

2.荣誉奖项

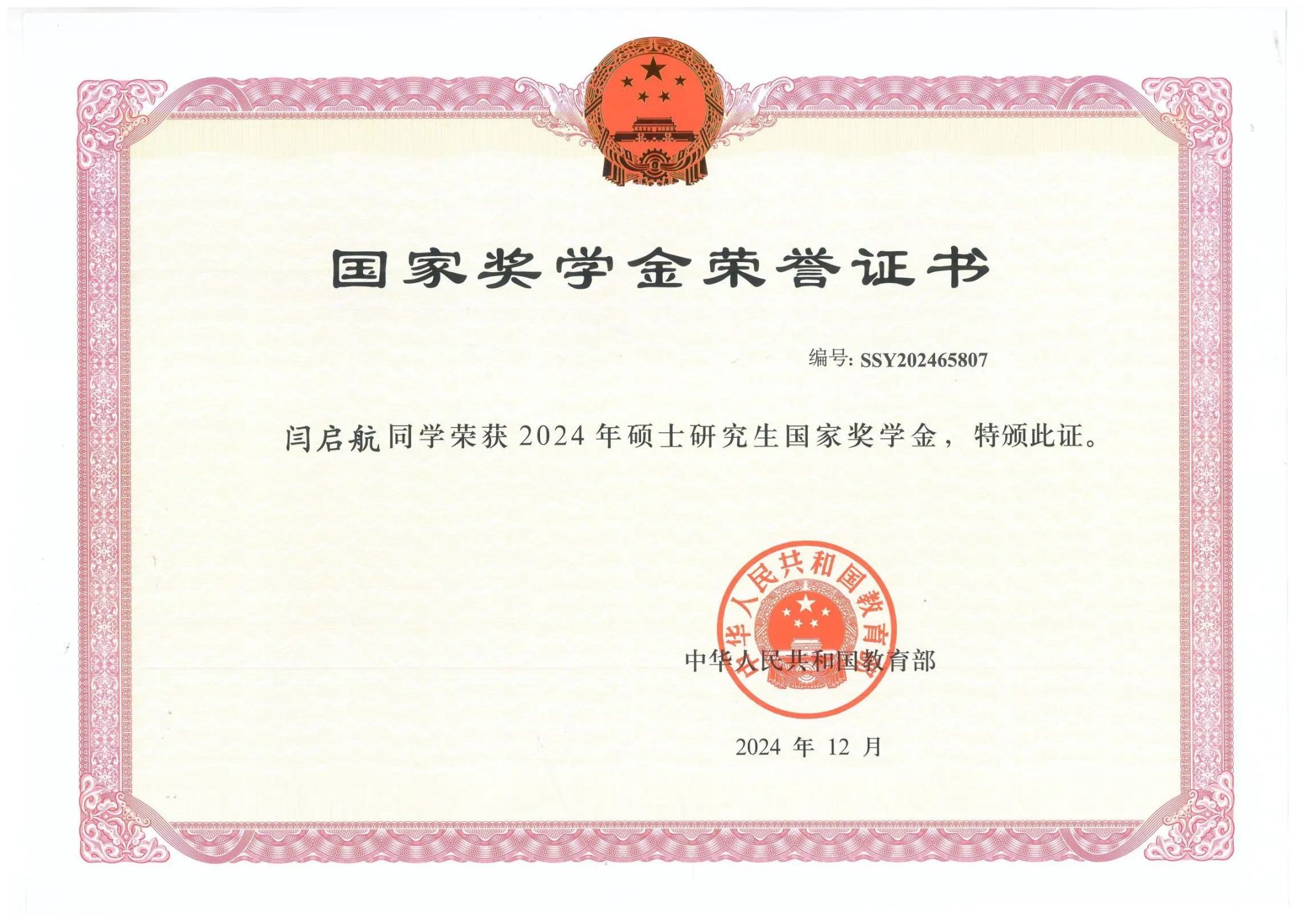

(1)2024年国家奖学金

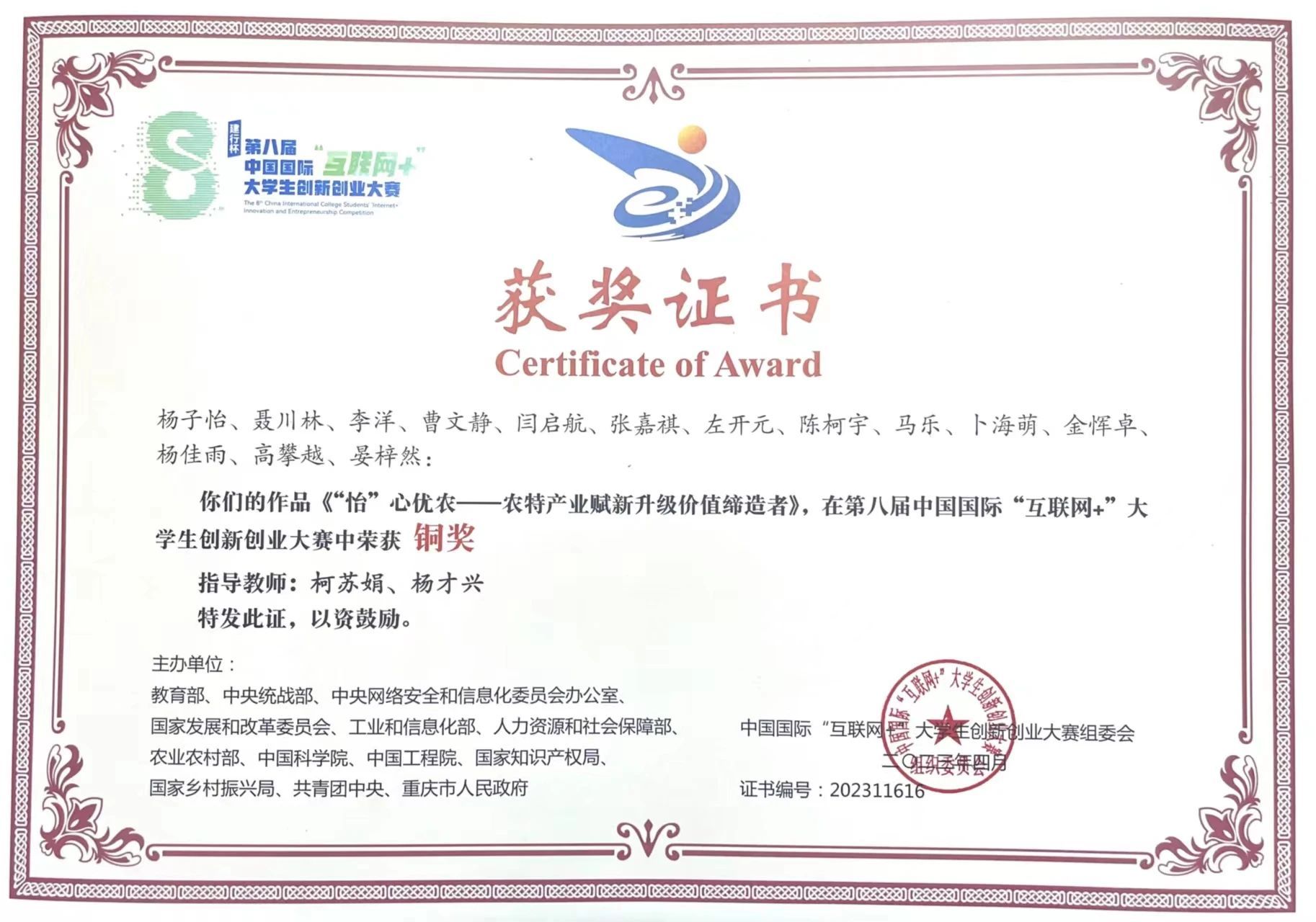

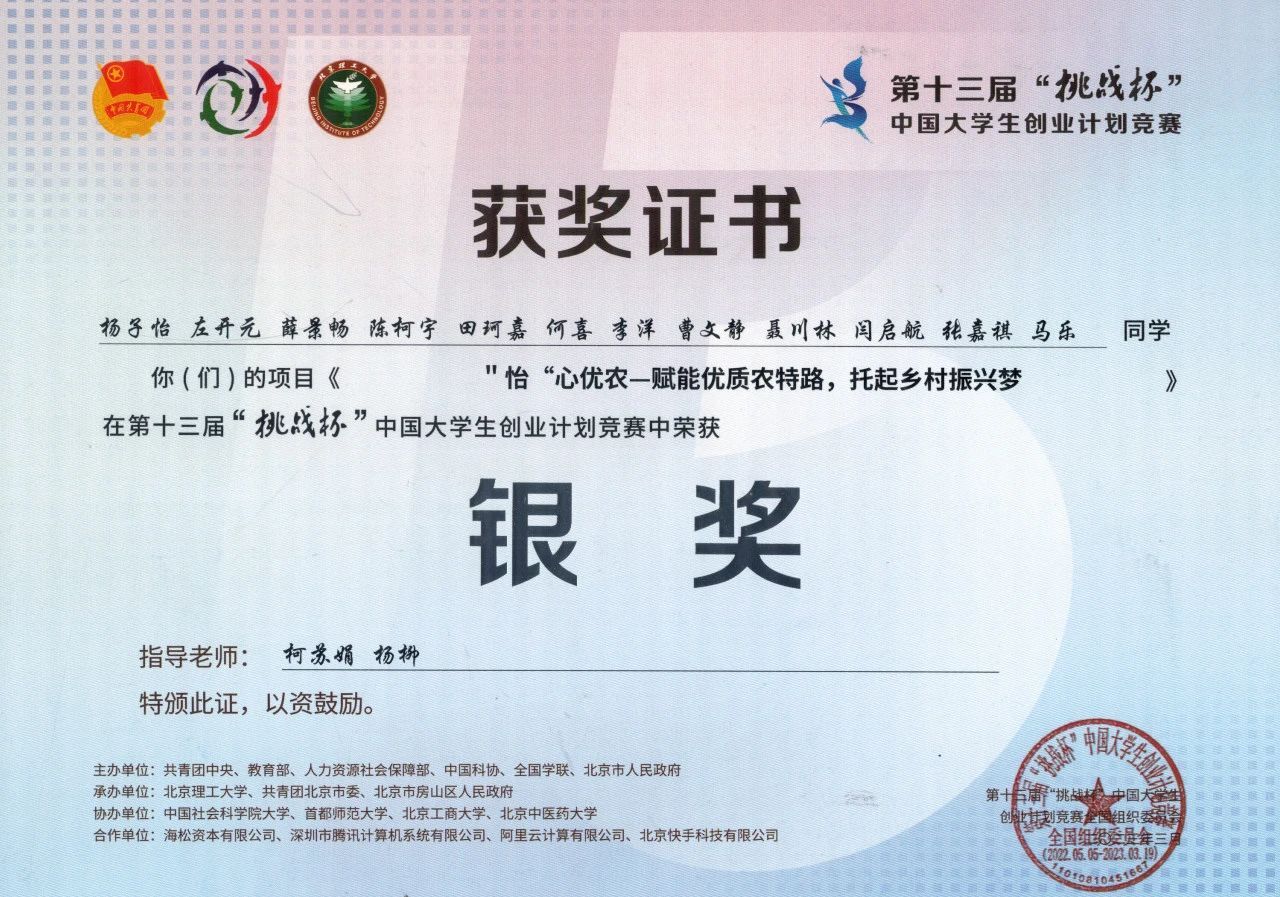

(2)挑战杯,互联网+比赛国奖两项

(3)西安建筑科技大学青年五四奖章(个人)

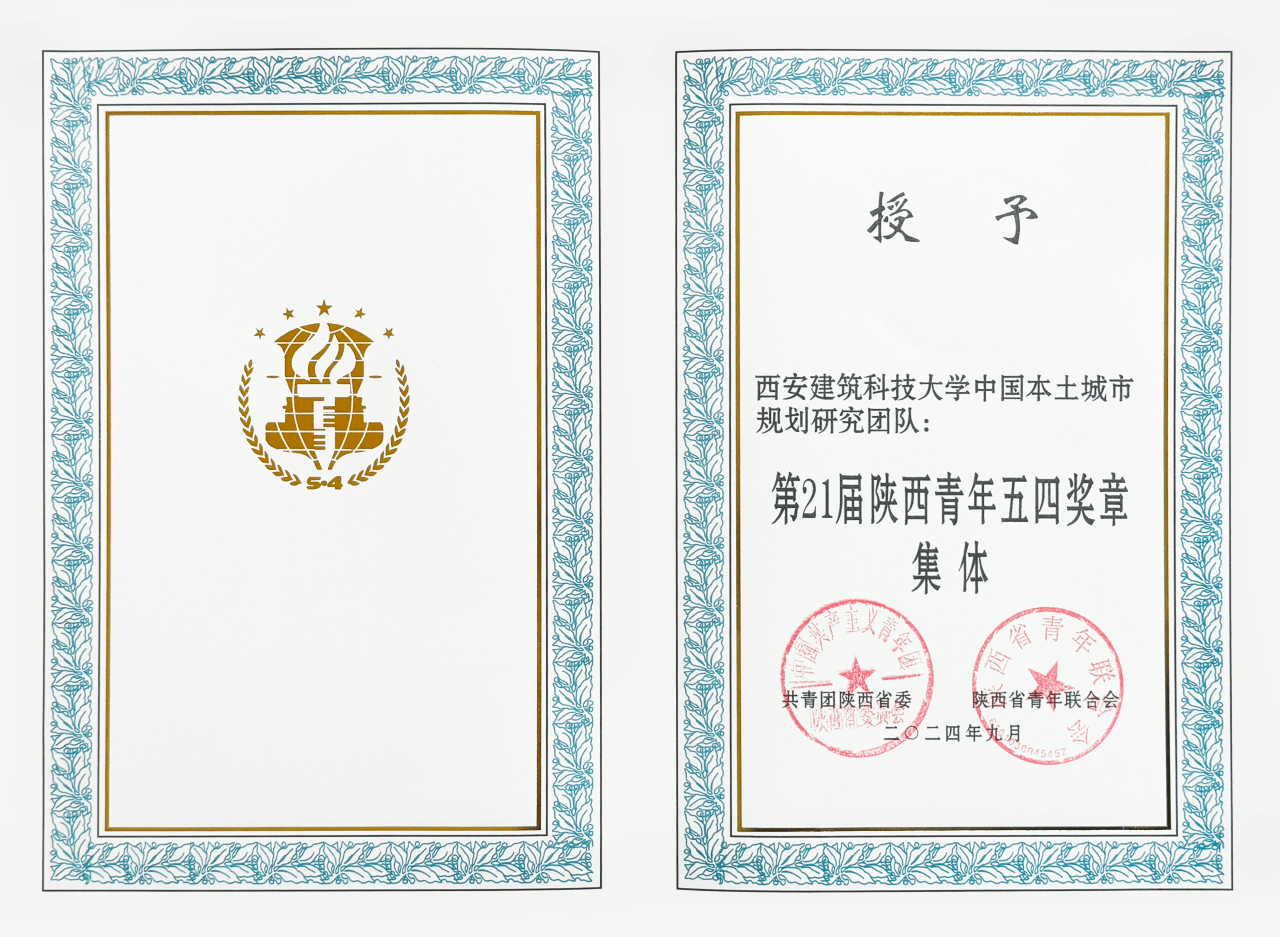

(4)陕西省青年五四奖章(集体)

(5)在申发明专利1项,获批2项软件著作权

修常立范,探理日新

科研没有捷径可走,习惯也只是帮助个人快速进入科研状态的一种方法。要想在学术科研中有所成,心无旁骛的投入是最大秘诀。如果既想在学术科研中做出一番成就,又舍不得无效社交带来的惬意,将会是竹篮打水一场空。

我经常随导师参加各类大小学术会议,这些经历对我的学术成长产生了深远影响。在学术会议上,我能够第一时间了解领域内的最新研究动态和前沿方向,这帮助我及时调整自己的研究重点。通过聆听领域内顶尖学者的报告,我学习到了许多创新的研究方法和思维方式。这种潜移默化的学习与阅读文献相得益彰。此外,学术会议也为我提供了宝贵的机会,通过与同行交流,向前辈讨教,不仅拓展了学术资源,也不断打磨着我的科研思维。

答疑解惑,助力成长

问:面对复杂的研究问题时,您通常如何分解问题并找到解决方案?

答:面对复杂的研究问题,我始终秉持"大道至简"的理念。在学术中,问题的难易程度并非首要考量,关键在于能否准确把握问题的本质。剖析问题时在众多影响因素中,识别出最关键的核心问题,抓住主要矛盾,并着手解决。在处理的过程中,不断优化调整解决路径,以便达到最优解。

问:作为同时承担学术科研和学生工作两重职责的同学,您是如何进行时间管理和动态调整的?您又是如何在其中保持自身核心驱动力和初心呢?

答:时间是最贵的成本。每个人每天都是平等的拥有24个小时,保证身体健康的情况下,每人每天能自主支配的时间约16小时,若既要写论文又要处理事务,每件事只能分到8小时。如果再加社交娱乐,时间根本不够用。

“就算你手里攥着千头万绪,针眼里一次也只能穿过一个线头。”所以一次专注一件事,当遇到多任务冲突时,先找出最关键的事全力解决,往往能破局。

“磨刀不误砍柴工”人进步的过程好比一场战斗,有战斗的地方就有战略,有战略的规划,战斗才能有条不紊的推进。适当规划当前阶段的奋斗路线和关键里程碑,有助于明确目标并且坚定信念。

人的意志力有强弱之分,但当“背水一战”的境遇出现的时候,才能激发人的潜能。实际经历告诉我,当人留有退路时,容易因惰性动摇信念,反而更难成功。

问:在科研或者论文写作过程中有没有什么特别难忘的经历,对后续的学习与研究产生了重要意义?

答:我印象最深刻的是我第一篇文章的写作经历。先说结论:行动是第一生产力,有些事情不亲自上手尝试,将永远无法开始。有太多的同学因为畏惧论文写的不好,害怕暴露科研能力或是担心行文稚嫩而迟迟不肯动笔。但我的实际经历告诉大家,大胆去写,好的论文不是一笔写出来的,是千番修改出来的。谁又能知道我的第一篇论文的“初稿”竟是30条毫无关联的论文金句摘抄!是历经数月修改才得来的论文。因此,大胆去写,论文数量只有0篇、1篇和无数篇的区别。当你用第一篇摸清门路,第二篇、第三篇将会接踵而至。

不断打磨的论文写作过程

"我们应该将论文写在祖国大地上",作为新时代的研究生,应该时刻秉持"学以致用"的科研态度。我们不仅追求学术创新,更要关注研究成果的社会价值,将学术研究服务于国家战略需求,解决社会发展中的实际问题。